Accueil-> Compositeurs ->

Saint-Georges, Le

chevalier de

English

Le

chevalier de

Saint-Georges (1745-1799)

Compositeur

afro-français,

Violoniste, chef d'orchestre

Virtuose du fleuret, Chef de brigade

|

|

Concertos pour violon, Op.

5, Nos. 1 &

2; Op. 3, No. 1; Op. 8, No. 9

Jean-Jacques Kantorow, violon

Orchestre de Chambre Bernard Thomas

Arion 68093 (1990)

Nous vous présentons une

nouvelle version de notre biographie du chevalier de

Saint-Georges.

Les pages qui mentionnent les CD et l'article sur Gian

Faldoni, rival de Saint-Georges au fleuret, ont des

liens en haut de la page.

Si vous souhaitez lire d'autres développements sur

le chevalier de Saint-Georges, écrits pas Daniel

Marciano, vous pouvez visiter son site:

www.chevalier-de-saint-georges.fr

|

|

Table des Matières

1

La Redécouverte

2 Les CD

3 Les Biographies

4 Annales Historiques

5 La Naissance

6

La fuite

7 L'enfance

8

L'académie d'escrime

9 Ecuyer

10 Le recensement des Noirs en France

11

Les Parisiens Noirs

12 Le Testament du père

13 L'escrimeur

14 L'athlète

15 Picard et Faldoni

16 Le Concert des Amateurs

17 Violoniste et Compositeur

18 La Direction d'orchestre

19 L'Opéra de Paris

20 Intrigue

21 « Le Don Juan Noir »

22 Le Théâtre Musical

23 L'Apogée de sa carrière

24 La Reine

Marie-Antoniette

25 Embuscade nocturne

26 Un inspecteur de police

27 « Erreur sur la personnel »

28 Le Concert de « La Loge Olympique »

29 Concert pour clarinette

30 La Chevalière d'Éon

31 L'influence de Voltaire

32 « Les Symphonies Parisiennes »

33 Les Amis des

Noirs

34 La Révolution Française

35 La Légion

Saint-George

36 Le 13e Régiment de Chasseurs

37 La Trahison de Dumouriez

38 Prisonnier

39 Saint-Domingue

40 Le Cercle de l'Harmonie

41 Anne Nanon retrouvée!

42 La mort du Chevalier

43 L'exhumation

44 Les annonces nécrologiques

45 L'Esclavage

46 Le Verdict de l'histoire

47 Rue du Chevalier Saint George

48 Documentaire : « Le Mozart Noir »

49 L'Association des Amis de Joseph

Bologne, chevalier de Saint-Georges

50 Les Partitions

51 Bibliographie

52 « Un contemporain atypique de

Mozart »

|

|

« Un contemporain atypique de Mozart : Le

Chevalier de Saint-George » ; Michelle

Garnier-Panafieu; YP Éditions (2011).

Table des Matières,

No

51.

Échantillons audio :

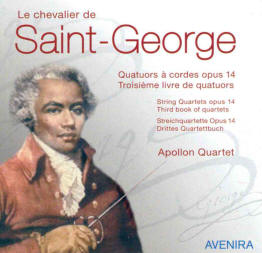

1 « Chevalier de Saint-Georges: String

Quartets » ;

Coleridge String Quartet ; AFKA

SK-557 (2003) Quatuor à cordes, N°

3

(Période 5:03)

2 Cedille 90000 035 (1997) ; « Violin Concertos

By Black Composers of the 18th & 19th

Centuries »

;

Rachel Barton, violon ; Encore

Chamber Orchestra ; Daniel Hege, Conductor

Concerto pour violon, Op.

5, N° 2 en la majeur

Pour les échantillons

additionnels, voyez la page Audio ou les pages sur les

Concertos pour violon, les Symphonies et les Quatuors à

cordes.

« Créole dans le Siècle des Lumières

»

1 La Redécouverte

Après deux siècles d'oubli, nous assistons à une

« renaissance » de Joseph de Bologne, appelé aussi Le

chevalier de Saint-Georges, l'un des plus remarquables

personnages du XVIIIe siècle. Il est difficile de penser

que ce fils d'esclave d'ascendance africaine par sa mère,

ait pu gravir tous les échelons de la société française

grâce à sa maîtrise du violon et de

l'escrime ! Le portrait ci-dessus où il apparaît habillé

avant un concert, tenant un fleuret à la place d’un bâton de

chef d'orchestre, illustre sa double carrière. Ce tableau a

été peint en 1787 par un artiste américain du nom de Mather

Brown.

2 Les CD

Les liens en haut à gauche mènent à des sélections de

CD, des extraits de livrets d’albums et d’échantillons audio

dans quatre catégories : des Concertos pour violon, des

Symphonies, des quatuors à cordes et des Sonates pour

clavecin.

Les concertos pour violon comprennent Monsieur de

Saint-George : Quatre Concertos pour violon, Calliope

9373 (2007) par Les Archets de Paris.

Parmi les Symphonies nous avons la bande son du DVD Le

Mozart Noir.

Les CD des quatuors à cordes d’Antares, Apollon, Coleridge

et Jean-Noël Molard sont mentionnés.

Le récent CD d’Anne Robert Les Dix Sonates pour clavecin

a été choisi parmi les enregistrements de cet instrument.

3 Les Biographies

Cet essai se réfère à

quatre livres biographiques sur Saint-Georges :

(1) Joseph Boulogne, nommé Chevalier de Saint-Georges

(1996) par Emil F. Smidak, versions anglaise et française.

(2) The Chevalier de Saint-George: Virtuoso of the Sword and

the Bow (2006) par Gabriel Banat.

(3) Le chevalier de Saint-George (2004) by Claude Ribbe

en français.

(4) Joseph de Saint-George, le Chevalier Noir (2006) par

Pierre Bardin.

4 Annales historiques

Le professeur Luc Nemeth a fait une

communication dans les Annales historiques de la Révolution

francaise – n° 339, janvier 2005, pp. 79-97 : Un

État-Civil Chargé D'Enjeux : Saint-George, 1745-1799 –

qui précise la date de naissance du Chevalier et sa filiation.

Saint-Georges est né le 25 décembre 1745 et son père est Georges

de Bologne Saint-Georges, propriétaire d’une plantation au

Bailiff.

Luc Nemeth mentionne qu’Odet Denys dans son livre Qui était

le chevalier de Saint-George – Paris : Le Pavillon, 1972 –

est le premier à avoir avancé cette filiation, sans toutefois

que son affirmation soit corroborée par des preuves.

Luc Nemeth précise que « le caractère lacunaire des archives

anciennes de la commune du Baillif (Guadeloupe) et la naissance

illégitime de Saint-George, enfant naturel d'une esclave,

expliquent en partie le flou qui a pu entourer l'état-civil de

celui-ci : trois dates de naissance différentes ont pu lui être

attribuées, non sans quelque bien-fondé pour chacune. »

5 Naissance

Le père de Joseph de Bologne s'appelle donc Georges de Bologne de Saint-Georges, riche planteur et membre d'une

famille qui vit aux Antilles, dans la colonie française de

la Guadeloupe, depuis 1645.

Le 8 septembre 1739, Georges de Bologne épouse Elizabeth

Merican et en janvier 1740 fait l'acquisition d'une

plantation de 50 hectares avec 60 esclaves.

Anne, appelé aussi Nanon, l’une des jeunes esclaves de la

plantation, née sur l'île, âgée de 17 ans, et Georges ont un

fils qui vient au monde en 1745 et par un heureux présage le

25 décembre.

Selon les lois en vigueur de l'époque, même reconnu par son

père - nobliau français qui sera plus tard titulaire d’une

charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi - cet

enfant dont la mère est une esclave africaine ne pouvait, au

départ, espérer appartenir au corps de la noblesse.

6 La fuite

Le 17 décembre 1747, Georges de Bologne qui passe la soirée sur la

propriété de son oncle Samuel, en vient à se battre en duel

avec Le Vanier de Saint-Robert, l’époux d’une cousine, au

cours d’une soirée où les convives ont fait ample

consommation de

« ponche ». Le Vanier est blessé et meurt quelques jours

plus tard.

Georges de Bologne juge préférable de quitter la Guadeloupe

en secret afin de se soustraire à des poursuites judiciaires

pour homicide. Le 31 mars 1748, il est condamné à mort par

contumace pour assassinat et à la confiscation de ses biens.

Chose surprenante, pour empêcher que Nanon et Joseph, ne

soient vendus, Elizabeth, son épouse, quitte l'île avec

Nanon, son fils et un esclave nommé François en déclarant,

titres à l'appui, que ce sont ses serviteurs. Joseph

célèbre son troisième anniversaire en mer et arrive en

France le 4 janvier 1749.

Le clan familial des Bologne va user de son influence auprès

de la Cour pour que George obtienne la grâce du Roi Louis XV.

Joseph et ses parents peuvent alors retourner aux Antilles

le 2 septembre 1749. Le manifeste du navire mentionne que

Georges est âgé de 38 ans, Nanon de 26 et Joseph de 3 ans.

7 L'enfance

Joseph est un enfant privilégié sur la plantation.

Il a le temps de jouer et son père lui enseigne la musique

et l'escrime. Quand il a huit ans, Joseph voyage vers

Bordeaux avec Elizabeth pour aller à l'école et arrive en

France le 12 août 1753. Nanon et Georges débarquent à

Bordeaux le 19 septembre 1755 et retrouvent Joseph à Paris

qui va vivre avec eux dans le quartier huppé de

Saint-Germain.

8

L'académie d'escrime

La vie de Joseph change radicalement

l'année suivante. En octobre 1756, il est admis à

l'académie d'escrime de Nicolas Texier de La Böessière, qui

accueille quelques jeunes aristocrates comme pensionnaires.

Dans cette académie, au cours de la matinée, les élèves

suivent des cours de mathématiques, d'histoire, de langues

étrangères, de musique, de dessin et de danse.

On consacre l'après-midi a l'escrime, discipline importante

entre toutes. L'entraînement d'équitation a lieu aux

Tuileries sous la direction d'un maître écuyer.

Dans l’avant-propos d’un traité d'armes, publié en 1818, La

Böessière fils, prénommé Antoine, consacre quelques pages à

son ami Joseph et écrit que Saint-Georges est « l'homme le

plus prodigieux qu'on ait vu dans les armes ».

9 Ecuyer

Pierre Bardin nous apprend que le 10

mai 1763, Georges achète pour son fils « l’Office d’Ecuyer,

Conseiller du Roy, contrôleur ordinaire des guerres » et le

8 juin en la Grande Chancellerie de France, les magistrats

donnent officiellement leur agrément à cette vente.

Cette charge lui permet de prendre le titre d’écuyer. Joseph

est alors âgé de dix-sept ans et quatre mois alors que l’âge

légal pour exercer cet office est de 25 ans.

Une dispense lui a donc été octroyée. Pierre Bardin présume

que son père a fait jouer à plein l’article 59 du Code Noir

selon lequel « les affranchis ont les mêmes droits,

privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées

libres ».

Saint-Georges occupera cette charge durant onze années. Cela

peut expliquer pourquoi, lorsque l’on décrétera que la

Patrie est en danger, au cours de la Révolution, le

Ministère de la Guerre confiera à Saint-Georges le

commandement d’un régiment de cavalerie légère.

Luc Nemeth est le premier à mentionner - c'est là une

précision biographique inédite - que le chevalier de

Saint-Georges sera inscrit sur les registres des gendarmes

de la garde du Roi le 15 juin 1764 et non en 1761 comme on

le pensait précédemment.

10 Le

recensement des Noirs en France

Le nombre croissant d'hommes de couleur en

France incite le gouvernement à limiter et canaliser

l'immigration. Le « Code

Noir » qui régit les rapports entre maîtres et esclaves est

en vigueur depuis le XVIIe siècle. Le 5 avril 1762, le roi

Louis XV décrète que les nègres et gens de couleur doivent

se présenter au greffe de l'Amirauté dans un délai de deux

mois. Nanon s'y présente et La Böessière se charge de

l'inscription de Joseph, son protégé, pour lui éviter le

désagrément de comparaître devant les responsables de

l'Amirauté.

Sur cet acte de recensement en date du 10 mai 1762, retrouvé

par Gabriel Banat, Anne Nanon a déclaré être âgée de 34 ans.

En outre, nous apprenons que 159 personnes ont ainsi été

recensées.

11 Les

Parisiens Noirs

Pierre Bardin explique dans sa

biographie de quelle façon Saint-Georges et d’autres Noirs

parviennent à surmonter l’obstacle du racisme et à s’insérer

dans la classe moyenne. Il souligne que sans nul doute

Saint-Georges était un être supérieurement doué et

talentueux mais que ses dons innés ne lui auraient pas

permis de réussir dans toutes ses entreprises sans un

travail constant. C’est à ce seul prix qu’il atteindra

l’excellence, suscitera l’admiration et parviendra à

surmonter les préjugés raciaux qui le plaçaient

dédaigneusement dans la catégorie des mulâtres.

Pierre Bardin cite plusieurs cas de Parisiens d’ascendance

africaine insérés dans la société parisienne ou provinciale.

Il mentionne notamment un certain André Lucidor, un esclave

de l’île de la Martinique, affranchi en 1750, qui venu en

France, devient maître d’armes, ouvre une salle à

Ménilmontant, épouse une femme blanche avec qui il a des

enfants. Bien que les mariages interraciaux soient

officiellement interdits, P. Bardin souligne que dans les

faits, force n’est pas donnée à la loi.

12

Le testament du père

Pierre Bardin a retrouvé la copie du testament rédigé par

Georges de Bologne de Saint-Georges en date du 9 décembre

1765, enregistré chez un notaire par lequel il déclare : « Je

donne et lègue à demoiselle Anne Nanon, négresse libre,

attachée à mon service depuis trente années une somme de

trois mil livres. Puis je donne et lègue à Monsieur de

Saint-George, Ecuyer, conseiller du Roy, Controlleur des

guerres, une somme de cinquante mil livres… »

Ce testament prouve l’affection et la considération de

Georges de Bologne pour son fils et Nanon, la mère de son

enfant.

13 L'escrimeur

Joseph étudie à l'académie de La

Boëssière pendant six années jusqu'à l'âge de 19 ans. Tout

le monde l'appelle alors le chevalier de Saint-Georges.

Voici ce que dit Claude Ribbe sur ce personnage

d'exception :

« Que son titre soit porté à bon droit ou non, ce

chevalier passe en tout cas pour inimitable. Dans tout ce

qu'il fait, il excelle et sa réputation naissante l'entraîne

malgré lui à enchaîner les exploits. À dix-sept ans, Joseph

est non seulement un sportif accompli mais, déjà, un homme

public. Connu et reconnu, il pratique avec une supériorité

déconcertante toutes les disciplines artistiques et

sportives auxquelles les jeunes aristocrates négligent de

s'adonner autant qu'ils le devraient…

« Le corps de Joseph étonne ? Il surprendra

davantage quand l'Américain montrera de quelle façon il sait

s'en servir. Avec un sens consommé de la provocation, le

jeune homme fait de ce corps problématique - que les

lecteurs de Voltaire considèrent peut-être comme un produit

dégénéré - l'instrument même de sa gloire. Il se transforme

en un objet admirable auquel, pourtant, il refuse de se

réduire. Car ce n'est pas le corps de Joseph qui commande,

c'est Joseph lui-même. Sa propre chair, il la subjugue

aussi facilement qu'il sait dompter les chevaux les plus

ombrageux. »

Et C. Ribbe ajoute : L'épée étant réservée à la

noblesse, l'apprentissage des armes, sérieusement réglementé

pour écarter les élèves et les maîtres indésirables, est le

fait d'une élite. Figurer parmi cette aristocratie, et à la

première place encore, n'est donc pas rien. Par sa

précellence à l'escrime, Saint-George acquiert une position

d'invulnérabilité à la fois physique et

sociale. »

Le maître Henry Angelo, maître d’armes qui tient une salle

d’armes à Londres, le surnommera plus tard « Le Dieu des

Armes ».

14

L'athlète

« On le voyait souvent traverser la

Seine en nageant d'un seul bras, et au patinage, son adresse

surpassait celle de tous les autres. En tirant au pistolet,

il était rare qu'il manquât son but. », écrit Emil F.

Smidak, auteur d'une biographie intitulée «Joseph

Boulogne nommé Chevalier de Saint-Georges ».

En outre, Saint-Georges est aussi un habile danseur et il

est remarquable à la course.

15

Picard et Faldoni

Quand Saint-Georges a 19 ans, son père

promet de lui offrir un cheval et un cabriolet s'il parvient

à battre maître Picard, un excellent maître d'armes de Rouen

qui a mis en doute l’adresse de Saint-Georges au fleuret.

Saint-Georges l'emporte et bientôt on le voit conduire son

attelage avec adresse dans les rues de Paris.

L'année suivante, Gian Faldoni, un talentueux escrimeur

italien vient à Paris pour défier Saint-Georges. Celui-ci

refuse d'abord mais Faldoni ayant pris le meilleur sur tous

les escrimeurs de Paris qu'on lui a opposés, Saint-Georges accepte de croiser le fer avec lui. Ce spectacle public

attire des aristocrates et de nombreux maîtres d'armes. Les

deux tireurs sont de force sensiblement égale et l'assaut

d'armes est superbe.

Henry Angelo écrira plus tard que ce fut l'Italien qui

l'emporta mais le maître français Posselier, avec une égale

dose de chauvinisme avance que Faldoni fut « bel et bien

battu ». (Voir commentaire de l'assaut

Faldoni-Saint-Georges dans ce site) :

Escrime

16

«

Le Concert des Amateurs »

Saint-Georges maîtrise le violon et le

clavecin. Parmi les compositeurs reconnus qui lui dédient

leurs compositions, on peut noter Antonio Lolli en 1764 et

François-Joseph Gossec en 1766. On pense qu'il a suivi les

enseignements de Jean-Marie Leclair, autre compositeur

important de l'époque et qu'il a étudié la composition avec

Gossec. Saint-Georges prend part à la création du « Concert

des Amateurs » en 1769. Gabriel Banat mentionne qu’il en

devient le premier violon en 1771. C’est Gossec qui a créé

l’orchestre et le dirige.

Claude Ribbe donne la composition de cet orchestre :

« L'ensemble, où se côtoient amateurs et professionnels

de l'Académie Royale de Musique et de la Musique du Roi,

comprend plus de soixante-dix pupitres dont quarante violons

et tailles, douze violoncelles et huit contrebasses,

auxquels viennent s'ajouter les vents : flûtes, hautbois,

clarinettes, trompettes, cors et bassons. »

17

Violoniste et Compositeur

Saint-Georges a composé une sonate

pour flûte et harpe. Lui et Gossec sont parmi les premiers

compositeurs français de quatuors à cordes, de symphonies

concertantes et de quatuors concertants. Ses premiers

quatuors à cordes sont joués dans les salons parisiens en

1772. « Pendant la saison de concerts 1772-1773, Joseph

dirige et joue deux premiers concertos pour violons aux

Amateurs », précise C. Ribbe et le journal Le Mercure

rapporte qu'ils « ont reçu les plus grands

applaudissements tant pour le mérite de l'exécution que pour

celui de la composition. »

Dans le livret du disque Arion 55445 (1999), le violoniste

Joël Marie Fauquet écrit :

« Saint-George a tôt acquis une maîtrise de la technique

et de la sonorité, de telle sorte que son talent moelleux

sur le violon lui faisait quelquefois donner la préférence

sur les plus habiles artistes de son temps...»

18 Direction d'orchestre

Saint-Georges prend la direction du

Concert des Amateurs en 1773, réussissant à mener de front

une carrière de chef d'orchestre et de compositeur. De 1773

à 1775, il compose huit concertos pour violon et deux

symphonies concertantes.

En 1775, deux années après ses débuts de chef d'orchestre,

« L'Almanach Musical » qualifie cet ensemble de «

meilleur orchestre symphonique de Paris, voire d'Europe

».

19

L'Opéra de Paris

Lorsque l’on songe à confier la gestion

de L’Académie Royale de Musique à des investisseurs privés,

Saint-Georges accepte de se porter à la tête d’un groupe de

notables parmi lesquels se trouvaient le fermier général, le

Baron Rigoley d’Ogny et le financier Jacques Necker.

Saint-Georges qui avait fait du « Concert des Amateurs » le

meilleur orchestre d’Europe, apparaît alors comme le

candidat le plus valeureux pour être porté à la tête de

cette prestigieuse institution.

Le baron Von Grimm dans sa « Correspondance littéraire

et philosophique », rapporte que dès que

Sophie Arnould et Rosalie Levasseur, deux chanteuses, et

Marie-Madeleine Guimard, première danseuse de l’Opéra,

eurent été informées de la candidature de Saint-Georges à la

direction de l’Opéra, elles présentèrent un « placet »

(une pétition) à la Reine pour lui faire savoir que «

Leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur

permettraient jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre…

» Et Grimm ajoute non sans ironie : « Une si importante

considération a fait toute l’impression qu’elle devait

faire. »

Puisque l’on récusait Saint-Georges, à ses yeux le candidat

le plus compétent, Louis XVI, mis au fait de cette cabale,

lui rendit hommage en ne nommant personne. Il prit la

décision de faire administrer L’Académie Royale de Musique

par Papillon de la Ferté, l’un des intendants et trésoriers

de ses Menus Plaisirs. Or, il se trouvait que ce nouveau

responsable de l’Opéra n’était rien d’autre que « l’amant de

cœur » de Madeleine Guimard.

20

Intrigue

Gabriel

Banat s’est demandé si les préjugés raciaux furent la cause

majeure du rejet de Saint-Georges à la direction de

l’Académie Royale de Musique. Le placet en question mit

certes un terme aux aspirations de Saint-Georges d’obtenir le

plus prestigieux poste de France dans le domaine de la

musique. Ce fut probablement pour lui la plus sérieuse

déconvenue de sa carrière.

Saint-Georges se proposait de réorganiser

l’Opéra et les réformes qu’il n’aurait pas manqué d’apporter

firent craindre à ces dames d’être congédiées et remplacées

par d’autres artistes en renom.

En vérité, chaque membre de cette cabale allait tirer profit

de cette intrigue. Les cantatrices furent assurées que le

statut quo serait maintenu. De plus, La Guimard, par

l’intermédiaire de son amant, aurait virtuellement les

pleins pouvoirs à l’Opéra.

21 « Le

Don Juan Noir »

On

a beaucoup parlé du pouvoir de séduction de Saint-Georges

qualifié souvent de « Don Juan Noir ». Le professeur Ribbe

voit dans cette appellation de Bachaumont

une marque de jalousie.

« En attribuant le pouvoir de séduction du Chevalier ni à

sa beauté ni à ses qualités mais à son « talent merveilleux

», autrement dit è ses performances sexuelles, Bachaumont,

un mémorialiste de l’époque, brode sur un fantasme raciste

récurrent qui attribue aux Africains et à leurs descendants

une anatomie à la mesure de leur tempérament, c'est-à-dire

de leur sexualité supposée bestiale. »

Saint-Georges a certainement eu au moins une relation

amoureuse sérieuse, mais le climat raciste qui règne alors

en France lui interdit tout mariage à son niveau social.

22

Le Théâtre musical

Bien

qu'il ait été récusé comme directeur de l'Opéra de Paris,

Saint-Georges va un peu plus tard être appelé à diriger le

théâtre privé de la marquise de Montesson. Chaque semaine,

il donnera deux ou trois représentations. En outre, sur les

instances de la Marquise, épouse de Louis-Philippe, duc

d'Orléans, il est nommé lieutenant des chasses du domaine du

Raincy situé dans la forêt de Bondy où le Duc possède un

château, bâti au XVIIe siècle par l'architecte Le Vau.

Pour Ernestine, sa première comédie musicale

en trois actes, Saint-Georges n'a écrit que la musique. Cet

opéra fut présenté à la Comédie Italienne le 19 juillet

1777. Si la musique fut dans l’ensemble appréciée par les

critiques, en revanche le livret reçut un mauvais accueil.

23

L'apogée

de sa carrière

Claude Ribbe estime que vers 1778, on peut considérer que

Saint-Georges est à l'apogée de sa carrière. Il a publié

deux symphonies concertantes en 1776 et deux autres en

1778. En 1777, il compose trois concertos pour violon et

six quatuors à cordes.

On a parfois surnommé Saint-Georges « Le Mozart Noir »,

appellation que récuse Dominique-René de Lerma, spécialiste

des œuvres de Joseph Bologne et professeur au département de

musique de Lawrence University, dans le Wisconsin.

Pourquoi ne pas faire totale abstraction de ces

considérations de couleur de peau, dit-il ? Si l'on ne peut

s'affranchir de tels préjugés, puisque Saint-Georgess a

influencé l'écriture musicale de Mozart, que n'a-t-on appelé

Mozart dès lors « Le Saint-Georges Blanc ».

En fait, Saint-Georges a toujours été une personnalité

hors du commun dans le monde de la musique classique. C'est

un musicien et compositeur talentueux mais c'est aussi l'un

des meilleurs escrimeurs d'Europe et un colonel héroïque de

la Révolution Française.

Le 12 octobre 1778, Saint-Georges fait jouer pour la

première fois « La Chasse », sa deuxième comédie

musicale. Le public lui réserve un accueil enthousiaste et

il est unanimement encensé par la presse.

24

La Reine Marie-Antoinette

Gabriel Banat souligne que Marie-Antoinette avait reçu une

excellente éducation musicale à Vienne à la cour de

Schönbrunn. Là, avec ses frères et ses sœurs,

Marie-Antoinette suivait journellement un enseignement de

chant et de harpe. Le compositeur Christoph Willibald Gluck

lui donnait des cours de pianoforte. Elle avait une fort

belle voix et pouvait déchiffrer une partition

instantanément. Elle avait acquis une excellente oreille et

éprouvait un réel enthousiasme pour la musique. En

conséquence, elle était devenue la première hôtesse royale à

Versailles depuis Marie de Médicis à non seulement apprécier

la musique mais également à en être une bonne interprète.

Début 1779, Saint-Georges joue de la musique avec la Reine

Marie-Antoinette à Versailles à sa demande et certains

courtisans n'apprécient pas qu'il soit l'un des proches de

la souveraine.

25

Embuscade

nocturne

Dans la nuit du 22 avril 1779, à minuit et demi,

Saint-Georges est victime d’une agression qui a fait l’objet

de plusieurs récits divergents.

Pierre Bardin apporte une version très officielle de cet

épisode dans la mesure où il fait état du rapport de Louis

Michel Roch Delaporte, commissaire du Roi au Châtelet, qui

enregistre la plainte de « Joseph Boulogne Saint-George,

Ecuyer, Capitaine des chasses de son altesse Monseigneur duc

d’Orléans, ayant sa demeure à la Chaussée d’Antin… »

Alors qu’il est sur le boulevard du Temple en compagnie

du baron de Gillier, comte de Saint-Julien, Saint-Georges

déclare avoir été attaqué par « huit ou dix individus

obéissant aux ordres du Sieur Des Brugnières… »

L’un des agresseurs s’en prend à Saint-Georges et lui porte

un violent coup de bâton sur le bras gauche. Saint-Georges

sort alors son épée de son fourreau, « fait sauter le

bâton de l’agresseur et le prend au collet. Une bagarre

générale s’ensuit ».

A ce moment, raconte P. Bardin, Saint-Georges reçoit

l’aide d’un ami, Louis de Lespinasse Langeac, officier de

cavalerie et gouverneur de Carcassonne qui habite non loin

du lieu de l’agression.

26

Un Inspecteur de Police

En même temps

apparaît un homme en uniforme d’exempt de maréchaussée de la

gendarmerie de France. Saint-Georges, respectueux de l’ordre,

lui remet son épée. Des Brugnières le tient alors en respect

en lui pointant un pistolet sur la gorge et demande à ses

gens de lui lier les mains. Tout cela semble providentiel,

voire insolite.

Selon P. Bardin, « à l’évidence, il s’agit d’un coup

monté. « Tous ces gens ont agi et ne se trouvaient pas sur

le boulevard du Temple par coïncidence ».

Saint-Georges exprimera des protestations mais Des

Brugnières parviendra à se justifier avec l’aide de

l’inspecteur de police en proclamant qu’il n’avait pas

pointé son pistolet sur le cou de Saint-Georges mais qu’il

avait simplement sorti son arme après avoir été menacé par

le plaignant, armé d’une épée.

Bref, cet incident d’une extrême confusion fut classé sans

suite.

27 « Erreur sur la personne ! »

P.

Bardin pense tenir l’explication de ce guet-apens nocturne.

Le commanditaire de cette agression serait un acteur

célèbre, nommé Gourgaud dit Dugazon, l’époux de Louise

Rosalie Lefebvre, cantatrice talentueuse, connue sous le nom

de « La Dugazon », qui avait fait ses débuts à Paris dans « Ernestine »,

opéra de Saint-Georges.

Gourgaud, convaincu que son épouse était la maîtresse de

Saint-Georges aurait voulu venger son honneur sans oser

affronter son rival en un duel loyal et pour cause.

P. Bardin précise qu’il y eut en l’occurrence « erreur

sur la personne » car selon toute probabilité, c’est

Lespinasse Langeac qui était l’heureux rival de Gourgaud et

non Saint-Georges comme la rumeur l’affirmait.

Qui plus est, Lespinasse Langeac serait le père d’Alexandre

Louis Gustave, auquel La Dugazon donna naissance et qui fut

baptisé en décembre 1780. Preuve ou forte probabilité en est

que Lespinasse Langeac prendra soin de constituer une rente

viagère annuelle à la dame Dugazon et son fils.

Après cette agression, Saint-Georges choisit de faire jouer

L’Amant Anonyme sur la

scène du théâtre privé de Mme de Montesson en mars 1780. Peu

après il publia deux nouvelles symphonies.

28 La

Révolution Française

Saint-Georges vit à Lille quand éclate la

Révolution en juillet 1789. Il s'engage dans la Garde

Civile un peu plus tard de cette même année. Il obtient le

grade de capitaine en 1790. Le fait d'être militaire, en

garnison à Lille, ne l'empêche pas d'accepter des concerts

et de faire des démonstrations d'escrime. Il écrit même un

opéra, Guillaume-Tout-Coeur ou les Amis de village.

Le livret est de Monnet, un acteur lillois. Il crée cet

opéra 8 septembre 1790.

Les liens de Saint-Georges avec L’Ancien Régime faisaient

maintenant de lui un suspect, c’est pourquoi sur certains

documents d’archives que l’on a découverts, il signe

simplement George.

29 Concerto pour clarinette

Se référant à L’Almanach Musical, Pierre Bardin mentionne

que Saint-Georges composa un concerto pour clarinette qui fut

joué pour la première fois par le célèbre clarinettiste Antonio

Soler et Le Concert Spirituel au Château des Tuileries le

25 mars 1762. Et P. Bardin ajoute :

« Ainsi ce concerto précède celui de Mozart. Fait assez

exceptionnel pour l’époque où l’on ne jouait une œuvre qu’une

fois, ce concerto fit partie du répertoire du Concert Spirituel

et fut joué quatre fois de mars à avril, puis repris le 2

février et le 15 avril 1783, joué par ce même Soler, le soliste

de la Loge Olympique. »

30 « La chevalière d'Eon »

Homme de lettres, juriste, diplomate, écrivain érudit, capitaine

de dragons et héros de « La Guerre de Sept Ans », la vie de d'Eon

a inspiré de nombreux auteurs. C'est un personnage aussi

éclectique que Saint-Georges pouvait l'être mais dans des

domaines différents, l'escrime étant toutefois l'un de leurs

centres d'intérêt communs.

Dans ses jeunes années, d'Eon est beau comme une fille avec un

corps aussi tonique qu'un danseur de l'Opéra.

Le Roi Louis XV a l'idée incongrue de confier à d'Eon la mission

d'approcher la tsarine Elisabeth Prétrovna revêtu de vêtements

féminins pour signer un traité d'alliance.

Envoyé ensuite comme ambassadeur à Londres, il tombe bientôt en

disgrâce et reste en Angleterre où il vit de façon précaire.

Il aurait accepté de porter définitivement des vêtements de

femme à condition que sa pension lui soit restituée afin

notamment d'apaiser les inquiétudes de George III, en proie à

une jalousie morbide. Le Roi d'Angleterre est convaincu que son

épouse, la princesse Sophie-Charlotte de Mecklembourg-Strélitz,

voit d'Eon en secret. C'est du moins une explication, parmi

d'autres, avancée par les historiens.

Opposer deux escrimeurs talentueux, un « Américain des îles »,

au Chevalier d'Eon, devenu « Chevalière », apparaît comme un

spectacle tout à fait original. D'Eon a 59 ans lors de cette

rencontre le 9 avril 1787. Saint-Georges, quant à lui, n'a que

42 ans.

Le

score de l’assaut d’armes qu’ils disputèrent est source de

controverses. Gabriel Banat écrit (page 297 de son livre) que

Saint-Georges ne fut touché qu’une fois par son adversaire et

c’est Saint-Georges qui remporta l’assaut.

On

peut toutefois penser que cet assaut ne fut qu’une démonstration

courtoise d’escrime en présence du Prince du Galles et que

Saint-Georges fut complaisant en s'opposant à un partenaire en

robe.

On

peut rappeler aussi que Saint-Georges n'est déjà plus en

possession de ses moyens physiques. Antoine La Boëssière nous

apprend qu'à l'âge de quarante ans, il a le malheur de se rompre

le tendon d'Achille du pied gauche. Cependant, il a toujours

une bonne main pour parer et riposter. En dépit de son âge, d'Eon,

escrimeur tout aussi exceptionnel que Saint-Georges, n'a jamais

arrêté de s'entraîner. C'est toujours un escrimeur efficace si

l'assaut ne se prolonge pas au-delà de quelques touches.

31 L'influence de Voltaire

Quatre mois après cet assaut d'armes à Londres, Saint-Georges

crée La Fille Garcon à la « Comédie-Italienne ». Une

fois de plus, la plupart des journaux encensent la musique de

Saint-Georges et non le livret écrit par Antoine Eve dit

Desmaillot.

Le

baron Melchior, influencé par les idées racistes de Voltaire met

en doute le talent novateur du Chevalier. S'il estime que

Saint-Georges joue fort bien du violon, en revanche il ose dire

qu'il n'a pas un esprit créatif et il ajoute cyniquement «

qu'il serait contraire à la nature qu'il le fût. » Et il ajoute

: « Cette pièce est mieux écrite qu'aucune autre de Monsieur de

Saint-George. Et néanmoins elle apparaît également dépourvue

d'invention. Ceci rappelle une observation que rien n'a encore

démenti, c'est que si la nature a servi d'une manière

particulière les mulâtres en leur donnant une aptitude

merveilleuse à exercer tous les arts d'imitation, elle semble

cependant leur avoir refusé cet élan du sentiment et du génie

qui produit seul des idées neuves et des conceptions originales.

Claude Ribbe fait remarquer que ce terme « mulâtre » est

péjoratif et offensant au XVIIIe siécle tout comme il peut

l'être de nos jours.

32 « Les Symphonies Parisiennes »

Saint-Georges et le « Concert de la Loge Olympique » jouent pour

la première fois les « Six Symphonies Parisiennes», nos

82-87 de Haydn au cours d'une série triomphale de concerts en

1787. La Symphonie no 85 s'appelle « La Symphonie

de la Reine » parce que c'est la symphonie que préfère

Marie-Antoinette.

33 « Les

Amis des Noirs »

Les

voyages de Saint-Georges à Londres lui permettent d'être

introduit dans les cercles qui militent contre l'esclavage. Il

contribue à la création de la « Société des Amis des Noirs

».

Le 9 août 1789 il met en scène un spectacle musical pour enfants

appelé « Aline et Dupré ou Le Marchand de Marrons ». Il le joue pour

la première fois le 9 août 1788.

Un soir, en janvier 1790, par une nuit sans lune, alors qu'il se

rend seul à pied à une salle de concert à Londres, son étui de

violon sous le bras, un homme le menace d'un pistolet et d'un

bâton dans l'intention de le voler. Il se bat contre le voleur

mais voit surgir alors quatre autres agresseurs qu'il parvient

seul à mettre en fuite.

34 La Révolution Française

Saint-Georges vit à Lille quand éclate la Révolution en juillet

1789. Il s'engage dans la Garde Civile un peu plus tard de

cette même année. Il obtient le grade de capitaine en 1790. Le

fait d'être militaire, en garnison à Lille, ne l'empêche pas

d'accepter des concerts et de faire des démonstrations

d'escrime. Il écrit même un opéra, « Guillaume-Tout-Coeur

ou les Amis de village » (William-All-Heart or the Village

Friends) Le livret est de Monnet, un acteur lillois.

Il crée cet opéra 8 septembre 1790.

Les liens de Saint-Georges avec L’Ancien Régime font maintenant

de lui un suspect, ce qui explique que sur certains documents

d’archives que l’on a découverts, il signe désormais simplement

George.

35 La Légion Saint-George

Officier de la Garde nationale, Saint-Georges devient l'aide de

camp des généraux François de Houx, commandant de Lille et du

général François Miaczynski. Le 1er septembre 1791, une

délégation d'hommes de couleur, conduite par Julien Raimond de

Saint-Domingue, demande à l'Assemblée Nationale de leur

permettre de combattre pour défendre la Révolution et ses idéaux

d'égalité. Le jour suivant, l'Assemblée approuve la formation

d'un corps de troupe, composé essentiellement d'hommes de

couleur avec 800 hommes d'infanterie et 200 cavaliers.

Saint-Georges en devient le chef de brigade avec le grade de

colonel. L'appellation officielle de cette brigade est « Légion

Franche de Cavalerie des Américains et du Midy » mais bien vite

elle est connue de tous sous le nom de « Légion Saint-George ».

L'un

des chefs d'escadron de cette compagnie allait s'illustrer plus

tard dans les armées de la Révolution. Il s'appelle Alexandre

Dumas. Son fils, le célèbre romancier et l'auteur des

Trois Mousquetaires portera le même nom que son père.

Le général Dumas est né à Jérémie, à la pointe ouest de l'île de

Saint-Domingue et tout comme Saint-Georges, il est le fruit des

amours d'une esclave noire, Céssette Dumas, et d'un noble ruiné,

le marquis Davy de la Pailleterie, propriétaire d'une modeste

plantation.

36 Le 13e Régiment de Chasseurs

Les

Autrichiens assiégent Lille et les hommes de Saint-Georges sont

parmi les premiers à combattre. Contrairement à ce que l'on

peut parfois lire, Saint-Georges ne craint pas de monter au feu

et de se porter à la tête de ses troupes alors que son grade de

chef de brigade peut lui éviter de prendre des risques. Les

Autrichiens sont finalement repoussés et Saint-Georges rend

fièrement compte à la Convention de sa victoire. Bientôt

toutefois, les responsables du Ministère de la Guerre décident

de retirer les hommes de couleur de la Légion pour les envoyer

dans les colonies afin de réprimer les insurrections. Cette

brigade prend alors le nom de

« 13e Régiment de Chasseurs ». Des détracteurs de

Saint-Georges, y compris Alexandre Dumas, tentent de dénigrer

Saint-Georges. Ils avancent que la troupe est démoralisée et a

des problèmes d'intendance, notamment en de matière nourriture

et d'équipement.

37 La trahison de Dumouriez

Saint-Georges a joué un rôle crucial pour déjouer la trahison de

Dumouriez à Lille en avril 1793. Le général Charles François

Dumouriez, vaincu à Neerwinden en Belgique en mars, a entamé des

négociations secrètes avec l'Autriche pour marcher sur Paris.

Il entend proclamer le dauphin, Roi de France sous le nom de

Louis XVII. L'armée de Dumouriez s'installe à Maulde à 30 km de

Lille. Miaczinski est envoyé avec 4000 hommes pour établir une

base à Orchies au sud-est de Lille. Le but est de s'emparer de

Lille, Douai et Péronne avant de se diriger vers Paris et de

rétablir le pouvoir monarchique. Dumas et Saint-Georges au

courant de la conjuration envoient un émissaire pour avertir le

commandant de la place de Lille de l'arrivée de Miaczinski qui

arrive à Lille avec une escorte réduite. Celui-ci est arrêté de

son arrivée, conduit à Paris et exécuté le 22 mai 1793. Quant à

Dumouriez, il se réfugie à l'étranger. La République est

sauvée.

38 Prisonnier

Saint-Georges apparaît alors comme un héros mais pas pour

longtemps. Ses liens avec l'aristocratie et son amitié pour le

duc d’Orléans, font de lui un suspect. Plusieurs biographes

présument qu’Alexandre Dumas ne serait pas étranger aux

accusations iniques de malversations qui lui valurent d’être

arrêté le 4 novembre 1793 et incarcéré. Fort heureusement, après

la chute de Robespierre, le Comité de Salut Public reconnaît

qu’il a été destitué injustement. Saint-Georges espère reprendre

son commandement mais n'y parvenant pas, on avance qu’il partit

pour Saint-Domingue.

39 Saint-Domingue

Louise

Fusil, partenaire artistique de Saint-Georges, évoque dans ses

« Souvenirs d’une actrice », ouvrage publié en 1841, sa

joie de retrouver Saint-Georges et son ami Lamothe après une

longue absence.

Elle les accueille par

une vocalise improvisée:

« A la fin, vous voilà! Je vous croyais pendus.

Depuis bientôt deux ans, qu'êtes-vous devenus? »

Et

elle ajoute :

« Non, je ne vous croyais pas précisément pendus mais bien

morts, et je vous ai pris pour des revenants. »

Et

Saint-Georges de lui répondre :

- Nous le sommes, en effet, car nous revenons de loin.

Nous

n’en saurons pas davantage. Louis Fusil n’apporte pas d’autres

précisions et ne mentionne pas que cette absence soit due au

séjour des deux amis sous les cieux de Saint-Domingue. C’est

toutefois à partir de ce témoignage que G. Banat pense qu’il est

très probable que Saint-Georges a séjourné à Saint-Domingue au

moment de l’insurrection des esclaves menée par

Toussaint-Louverture.

En revanche, il est peu probable qu’il ait

fait partie de la délégation des commissaires civils

envoyés à Saint-Domingue avec, à leur tête, Léger-Félicité

Sonthonax, l’ami de Brissot, le fondateur de La Société des

Amis des Noirs.

On n’a trouvé nulle

trace de Saint-Georges dans la presse de l’époque

ou dans les archives des manifestes de

navires en partance des ports français pour Saint-Domingue ou

effectuant des traversées de retour en France.

En

l’absence de preuves pour corroborer cette hypothèse, Pierre

Bardin écrit notamment :

« On prétend qu’après

sa mise à l’écart, Saint-George serait parti à Saint-Domingue,

combattre aux côtés de Toussaint-Louverture. Ceci paraît pour le

moins fantaisiste et ne repose sur aucun document officiel.

Soyons réalistes. Comment imaginer qu’un homme aussi célèbre

aurait pu partir incognito ?

Et il

ajoute : « Louise Fusil dont la sincérité n’est pas mise en

doute, semble mélanger rumeurs et faits réels, ne serait-ce que

par l’inquiétude qu’elle avait ressentie sur le manque de

nouvelles d’être qui lui étaient chers. »

40 Le Cercle de l'Harmonie

Durant

le printemps 1797, Saint-Georges revient à Paris et dirige un

nouvel orchestre « Le Cercle de l'Harmonie » qui s'établit dans

les anciens appartements du duc d'Orléans au Palais-Royal.

Vincent Podevin-Baudin et Laure Tressens, lors d’une exposition

consacrée au Chevalier de Saint-Georges par les responsables des

« Archives Départementales de la Guadeloupe » ont publié un

livre, intitulé Le Fleuret et l'Archet avec pour

sous-titre Le Chevalier de Saint-George, Créole dans le

Siècle des Lumières, citent un article paru sur « Le Mercure

», en date du mois d'avril 1797 selon lequel « les concerts qui

ont déjà eu lieu sous la direction du fameux Saint-George, n'ont

rien laissé à désirer pour le choix des morceaux et la

supériorité de l'exécution. »

41 Anne Nanon retrouvée!

Le 12 février 2015 Pierre Bardin – éminent biographe du chevalier de

Saint-George/s - a fait une communication sensationnelle sur le site :

Généologie et Histoire de la Caraïbe – www.ghcaraibe.org/articles/2015-art01.pdf

Nous vous en proposons ici un compte-rendu parcellaire en vous recommandant de consulter le lien ci-dessus pour une plus ample connaissance des documents que Pierre Bardin a exhumés des archives notariales et de l’état civil sur Anne Nanon, la mère du Chevalier.

* * * *

« De tous ceux qui vécurent à ses côtés, une seule personne, ô combien importante, m’échappait : sa mère Anne Nanon, née sur l’île de la Guadeloupe. Ce n’était pourtant pas faute de l’avoir cherchée. Aujourd’hui, cette lacune peut enfin être comblée. »

C’est par ce préambule que P. Bardin nous conte le cheminement de ses passionnantes recherches. Il a retrouvé l’ultime trace de la mère du chevalier de Saint-George.

Le décès d’Anne Nanon se situe dans un période difficile de la vie du Chevalier. Arrêté le 26 octobre 1793 et envoyé en détention au château d’Hondainville, près de Clermont sur Oise, il ne sera libéré que le 23 octobre 1794 et tente vainement de reprendre le commandement de son

régiment.

« Sans doute las de tous ces revirements, fatigué par sa maladie (ulcère ou cancer de la vessie), à tout le moins désappointé, sinon amer, il va reprendre l’archet. En peu de temps ceux qui le connaissaient diront qu’il n’avait jamais aussi bien joué », écrit Pierre Bardin.

C’est dans ces circonstances que survient la mort de Nanon le 16 décembre 1795. Lorsque Saint-Georges se rend chez le notaire le 29 mars 1796 pour clore la succession de sa mère, Nanon est morte depuis quatre mois. L’acte notarié nous apprend qu’il est le seul et unique héritier de la défunte, ce qui n’est pas surprenant, mais chose déconcertante, sa mère a changé de patronyme. Il n’est plus question désormais d’Anne Nanon mais de la citoyenne Anne Dannevau.

Nous apprenons aussi que Nicolas Benjamin La Böessière, celui qui fut le maître d’armes et le père spirituel du Chevalier, a reçu procuration pour régler la succession.

Bien avant sa mort, Nanon a fait établir cet acte notarié testamentaire en date du 18 juin 1778, signé Anne Danneveau « elle donne et lègue à M. de Bologne St- George, demeurant à Paris rue Saint Pierre, tous les biens, meubles et immeubles qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès ».

Selon Pierre Bardin, la rédaction de ce testament montre une volonté délibérée de Nanon, par amour maternel, de se priver de sa véritable identité pour faire oublier la filiation africaine du Chevalier.

Après son mort, les voisins de Nanon rétabliront son identité comme le prouve l’acte de décès en date du 16 décembre 1795 que Pierre Bardin a retrouvé.

L’un de ses voisins, le citoyen Jean Dieudonné Descoings, déclare au juge de paix que « ce jourd’hui à onze heures du matin est décédée la Citoyenne Nannon, âgée d’environ soixante ans, demeurant en sa dite maison au quatrième étage sur le devant… La dite défunte était seule et sans aucun héritier présent… »

Le juge de paix se rend immédiatement à l’adresse indiquée, monte au quatrième étage et pénètre « dans une chambre éclairée grâce à deux croisées donnant sur la rue des Boucheries » où il aperçu sera porté quatre ans plus tard.

Pierre Bardin termine sur une remarque de son épouse » dont « le soutien ne lui a jamais fait défaut » et qui voyant sa perplexité en découvrant ce document lui a dit : « C’est ton nom qui lui a fermé les yeux de Nanon, c’est ton nom qui lui a redonné la lumière. »

42 La mort du Chevalier

Saint-Georges meurt à Paris le 10 juin 1799 d’une infection de

la vessie. Là encore, contrairement à ce qui a pu être écrit, sa

mort est honorée dignement. Une annonce nécrologique, parue sur

Le Journal de Paris en date du 14

juin 1799 encense le Chevalier pour « son urbanité, la

douceur de ses mœurs et la bonté de son âme… », rappelant

les mérites qui furent les siens comme escrimeur, son

excellence dans tous les « exercices du corps » et ses talents

de violoniste virtuose, de directeur d’orchestre et de

compositeur.

Dans son ouvrage biographique, intitulé

The Chevalier de

Saint-Georges: Virtuoso of the Sword and the Bow,

publié en juin 2006, Gabriel

Banat a produit le document officiel du décès de Saint-Georges

en date du 12 juin 1799 (page 484), mentionnant que c'est

Nicolas Duhamel, l'un de ses amis et compagnons d'armes qui a

servi sous les ordres du Colonel Saint-Georges, qui a recueilli

chez lui le Chevalier et l'a assisté durant sa maladie jusqu'à

son décès, survenu le 10 juin 1799. De plus, G. Banat présente à

la page 520 un fac-similé de cet acte de décès.

43 L'exhumation

En janvier

2009, après la publication de sa biographie, P. Bardin a fait

une communication inédite sur le blog de Jean-Claude Halley,

Président de L’Association des Amis de Joseph Bologne, Chevalier

de Saint-Georges [http://halleyjc.blog.lemonde.fr]

après avoir découvert un rapport qui atteste

de l’admiration que les professionnels des armes vouaient au

Chevalier de Saint-Georges. Ce document confirme que cet

éclatant Chevalier n’est pas mort abandonné de tous et oublié.

Cette découverte permet aussi d’apprendre que Saint

George fut inhumé au « Temple de la Liberté et de l’Egalité »

appelée auparavant l’église Sainte Marguerite, débaptisée comme

nombre d’églises sous la Révolution.

Il nous apprend que le 10 juin 1799, le commissaire de police de

la Section de Montreuil reçoit quatre personnages à la mise

soignée : deux maîtres d’armes, Jean-Pierre Gomard et Philibert

Menissier fils, le chef d’escadron Charles François Talmet, et

le citoyen Pierre Nicolas Beaugrand, ancien chef de bureau à

l’Assemblée Nationale. Ils viennent tous quatre déposer

une requête après le décès du citoyen Joseph Bologne dit Saint

George, chef de brigade du treizième régiment de chasseurs à

cheval, dont le corps a été mis en bière et porté en ce jour au

Temple de la Liberté et de l’Egalité, situé au huitième

arrondissement :

« Comme les déclarants ont

connu parfaitement le défunt, qu’ils étaient étroitement liés

d’amitié avec lui, désirent exhumer le corps du dit défunt pour

le mettre dans un cercueil de plomb. Ils se sont donc présentés

devant nous à l’effet de pouvoir parvenir à remplir l’exécution

de leurs sentiments, si toutefois rien n’est contraire au

principe des lois, affirmant le tout pour être sincère

et véritable et ont

signé avec nous après lecture

faite. »

44

Les annonces

nécrologiques

Claude

Ribbe mentionne également que des avis de décès sont insérés

dans les journaux de l'époque et célèbrent le défunt avec

respect et émotion.

Il précise aussi qu'un éditeur de musique a publié des

partitions posthumes du Chevalier, un concerto pour violon et

une série de sonates.

Luc Nemeth fait état d'une brève qui paraît dans

Le

Journal de Paris

le 14 juin 1799 pour signaler le décès de Saint-Georges mais qui

souligne davantage ses mérites dans les « exercices du

corps » - c'est ainsi que l'on appelait alors les disciplines

sportives, les armes, la danse et l'équitation - que ses talents

de violoniste et de compositeur. «

C'est que déjà »,

estime Luc Nemeth, «

le célèbre mulâtre incarnait,

aux yeux de son époque, un passé éloigné. »

45 L'esclavage

La

Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises en

février 1794. L'idéal d'égalité pour lequel Saint-Georges et

ses volontaires de couleur ont combattu si bravement est bientôt

ignoré. Napoléon Bonaparte envoie des troupes à la Guadeloupe

et à Saint-Domingue avec pour mission le rétablissement de

l'esclavage.

Sous la conduite de Louis Delgrès, tous ceux qui se

considéraient désormais comme des Guadeloupéens libres se

révoltent mais le 28 mai 1802 ils sont battus par les troupes du

général Antoine Richepance.

Plutôt que de vivre à nouveau dans les fers de l'esclavage, des

centaines d'insurgés se donnent la mort.

Louis Delgrès, officier noir, colonel des armées de la

Révolution, refuse de se soumettre. Après avoir résisté au fort

Saint-Charles, il gagne la montagne avec trois cents hommes.

Quand les troupes de Richepance l'encerclent plutôt que de se

rendre, il met le feu aux barils de poudre qu'il détient. Il

meurt avec ses hommes dans l'explosion mais provoque aussi la

mort d'un grand nombre de soldats de Richepance.

L'abolition définitive de l'esclavage ne sera effective qu'en

1848. La tentative de reconquête de Saint-Domingue entraîne la

mort de milliers d'insurgés et de soldats commandés par Leclerc,

le beau frère de Napoléon. Les gens de couleur qui vivent en

France souffrent alors de discrimination. Le 29 mai 1802, un

décret officieux met à l'écart tous les officiers de couleur de

l'armée, mettant un terme à la brillante carrière du général

Alexandre Dumas.

46 Le Verdict de l'Histoire

Le

Professeur Ribbe déplore que « les manuels d'histoire disent

bien peu de choses du chevalier de Saint-George ou du million

d'esclaves déportés aux Antilles françaises, que Voltaire soit

honoré comme le plus brillant des humanistes et Napoléon, comme

le plus glorieux des hommes d'état. »

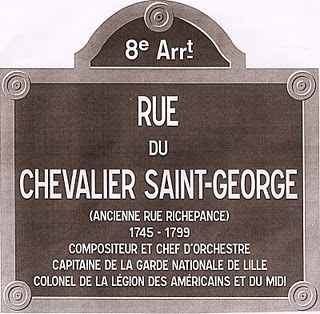

47 Rue du Chevalier Saint-George

Pendant

de nombreuses années, Paris comptait une rue portant le nom de

rue Richepance. En 2001, la ville de Paris a décidé de

rebaptiser cette rue pour en faire la rue Saint-George, à la

demande des citoyens français, originaires des Antilles. La

première plaque commémorative apposée dans cette rue mentionnait

que Saint-George avait été « Colonel de la Garde

Nationale ». L’historien Luc Nemeth a écrit a ce sujet : « On ne

pouvait pas mieux mentir par omission plus de deux siècles après

que le décret de décembre 1792 eut privé le régiment de son

identité, à savoir « La Légion Noire ». Cette première plaque

mentionnait aussi 1739 comme étant la date de naissance du

Chevalier, alors que pour les historiens et les biographes

faisant autorité, la date exacte est 1745. Gabriel Banat, auteur

d’une biographie, intitulée The Chevalier de Saint-Georges:

Virtuoso of the Sword and the Bow (2006), qui est la

référence biographique en anglais, a entrepris de patientes

démarches pour que les plaques de cette rue soient changées. Le

25 mars 2010, le cabinet du Maire de Paris l’a informé de ces

changements.

Monsieur,

Vous avez appelé mon attention sur les plaques signalétiques de

la rue du Chevalier de Saint-George, souhaitant que le texte

soit modifié. Vous voudrez bien trouver ci-joint la photo des

nouvelles plaques qui seront prochainement apposées. Je vous

prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes meilleurs

sentiments.

Philippe LAMY

Les

nouvelles plaques identifient, cette rue comme étant la « Rue du

Chevalier Saint-George » et donnent comme dates « 1745–1799 ».

Elles mentionnent qu’il fut « Colonel de la Légion des

Américains et du Midi », légion composée en majorité de

volontaires noirs que Saint-George commanda.

48 Documentaire : « Le Mozart Noir »

Le

chaîne de télévision TV5 au Québec a, le 10 avril 2003, présenté

un documentaire de 52 minutes intitulé Le Mozart Noir:

Rétablir une Légende.

L'acteur Kendall Knights incarne Saint-Georges au cours de

scènes dramatiques entrecoupées de commentaires historiques et

d'extraits de ses œuvres musicales exécutées par l'Orchestre

Baroque Tafelmusik, dirigé par Jeanne Lamon. Ce documentaire a

été diffusé dans un grand nombre de pays. Site Web :

www.lemozartnoir.com

49 L'Association des Amis de Joseph Bologne,

chevalier de Saint-Georges

Le siège de

L’Association des Amis

de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, présidée par

Jean-Claude Halley est en Guadeloupe.

E-mail :

halleyjc@wanadoo.fr

50 Les Partitions

Les

partitions du chevalier de Saint-Georges sont disponibles

à :

www.artaria.com

et

http://www.omifacsimiles.com/cats/minkoff.html

51 Bibliographie

Archives Départementales de la Guadeloupe. Le Fleuret et

l'Archet : Le Chevalier de Saint-George, Créole dans le Siècle

des Lumières, Bisdary - Gourbeyre, 2001.

Banat, Gabriel. Le Chevalier de

Saint-George: Virtuoso of the

Sword and the Bow, Pendragon Press, 2006.

Bardin, Pierre. Joseph de Saint-George, le Chevalier Noir.

France : Guénégaud, 2006.

Everyman’s Dictionary of Music, compilation de Eric Bloom,

revise par Jack Westrup, Professeur de Musique,

Oxford University. New York: New American Library, 1971.

Guédé, Alain. Monsieur de Saint-George : Le nègre des

Lumières. Arles, Actes Sud, 1999.

Harvard Biographical Dictionay of Music, publié par Don Michael

Randel, Cambridge, Massachussetts & Londres, Angleterre :

Belknap Press of Harvard University Press, 1996.

Marciano, Daniel. Le chevalier de Saint-George, le

fils de Noémie. France : Thespis, 2005.

Microsoft Encarta Africana Encyclopedia, sur CD-ROM et dans

un livre publié par Basic Civitas Books. Kwame Anthony Appiah

et Henry Louis Gates, Jr., Redacteurs.

Nemeth, Luc. Un État-Civil Chargé D'Enjeux : Saint-George,

1745-1799. Annales historiques de la Révolution française,

2005, N° 1.

Ribbe,

Claude. Le chevalier de Saint-George. France : Perrin,

2004.

Smidak,

Emil F. Joseph Boulogne nommé Chevalier de Saint-George.

Lucerne : Avenira 1996.

52 Un

contemporain atypique de

Mozart : Le Chevalier de Saint-George ;

Michelle Garnier-Panafieu ;

YP Éditions (2011)

Saint-George, compositeur : l’excellence de sa

musique instrumentale qui privilégie le violon

Rhétorique et composition

Son

style se fonde sur des procédés rhétoriques qui, relevant de l’imitation de la

nature prônée au XVIIIe

siècle par les philosophes (de Du Bos à Chabanon) et les théoriciens de la

musique (de Brijon à Cambini), font référence au Chant comme élément

essentiel de l’écriture. Au modèle vocal et à ces procédés (répétition,

périodicité, alternance, contraste, variété) utilisés pour structurer le

discours et exprimer les passions s’ajoutent des influences françaises (art

chorégraphique, style sentimental et romance), italiennes (virtuosité

violonistique) et allemandes (Ecole de Mannheim, Sturm und Drang).

L’apanage des concerts privés : quatuors à

cordes et sonates

Il

fit ses armes de compositeur dans le genre novateur du quatuor à cordes

dont il fut l’un des principaux protagonistes (dix-huit en trois opus :

Œuvre I en 1773, 2e

Livre en 1778, Œuvre 14 en 1785). En deux mouvements (du type

Allegro – Rondeau ou Aria con variazione) caractérisés par

une thématique souple, gracieuse, souvent teintée de mélancolie et par des

Rondeaux pleins de vivacité (où alternent modes majeur et mineur),

ils illustrent le quatuor concertant où abondent les Soli.

Orfèvre dans sa musique de chambre élégante et

raffinée (citons ses Sonates Pour Le Clavecin ou Forté Piano avec

Accompagnement de Violon Obligé, de style galant, 1781, et ses brillantes

Sonates pour le Violon – deux violons – 1799), il exprima

magnifiquement la spécificité de son style dans ses œuvres orchestrales.

A la conquête du concert public : symphonies

concertantes, symphonies, concertos pour violon

S’il

fut l’un des meilleurs représentants de la symphonie concertante, genre

typiquement français (huit entre 1775 et 1782 : deux Œuvre VI,

deux Œuvre IX, deux Œuvre

X, une

Œuvre

XII, une Œuvre

XIII, destinées à deux violons

principaux auxquels s’adjoint un alto dans l’Œuvre

X et majoritairement en

deux mouvements Allegro –

Rondeau d’allure vaudevillesque),

il contribua aussi à l’épanouissement de la symphonie (deux Œuvre XI, la

seconde étant l’ouverture de L’Amant anonyme).

Mais

ce sont ses quatorze concertos « à violon principal », composés pour son propre

usage et publiés entre 1773 et 1778 (citons les

Œuvres II, III, IV, V,

VII, VIII) sauf le dernier,

posthume, en 1799, qui témoignent le mieux de sa technique hardie et pleine

d’éclat (batteries, grands écarts mélodiques, contrastes de registres).

Instrumentés pour cordes et vents (deux flûtes, deux hautbois et deux cors ad

libitum), ils adoptent le plan vivaldien (Allegro où alternent

Tutti et Soli, Adagio ou Largo expressif et

influencé par l’écriture lyrique, Rondeau).

Théâtre lyrique et musique vocale : un domaine peu exploré

Si

ses comédies à ariettes sont mal connues (sauf pour L’Amant anonyme, on

n’en possède pas de partition complète), ses airs et romances jouirent d’une

grande vogue dans les salons comme celui de Madame de Chambonas. Une Chanson

de l’opéra de M. de St.-George

(« Soir et matin sur la fougère », extraite de La Chasse) figure dans un

recueil de Grénier, maître de harpe de Marie-Antoinette, vers 1783 (p. 31-33 et

Documents Nos

4 à 6b).

Son Œuvre musical relève encore du domaine de la

Recherche. Il fut bien l’un des meilleurs représentants de l’esthétique

concertante des Lumières et l’un des maillons essentiels de la chaîne

musicale qui, de Rameau à Berlioz, assura la transition du Baroque au Romantisme.

Professeur Michelle Garnier-Panafieu

Musicologue, Université Rennes II

Droit d'auteur

Cette page a été mise à jour le

01/01/16